Vacances d’hiver 2026 | visites spéciales & sorties familles

Sortie nature en famille, atelier enfant, découvrez le lac de Grand-Lieu autrement pendant les vacances d’hiver !

« Chouette, c’est l’été, l’occasion de se rafraichir au bord de l’eau ! Mais… pourquoi ce lac est-il verdâtre et opaque ? Et pourquoi cette rivière sent-elle si mauvais ? » Loin d’être de simples désagréments visuel ou olfactif, ces manifestations sont des signes d’eutrophisation, un phénomène d’étouffement des milieux aquatiques. Découvrons les mécanismes, causes et conséquences de ce processus et en quoi il affecte particulièrement le lac de Grand-Lieu.

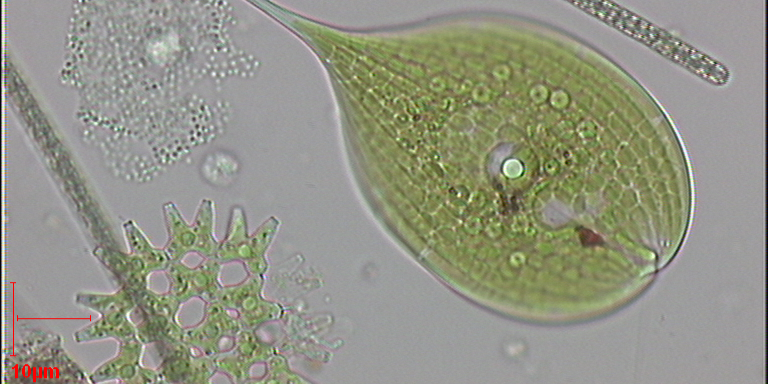

Pour comprendre l’eutrophisation, imaginez un jardin. Pour pousser, les plantes ont besoin d’éléments nutritifs, principalement de l’azote et du phosphore. De la même manière dans un écosystème aquatique, ces nutriments sont essentiels au développement du phytoplancton, ces algues microscopiques qui constituent la base de la chaîne alimentaire.

Dans un écosystème sain et équilibré, ces nutriments sont présents en quantité limitée. Leur disponibilité régule naturellement la croissance des algues, maintenant l’eau claire et permettant à la lumière de pénétrer en profondeur.

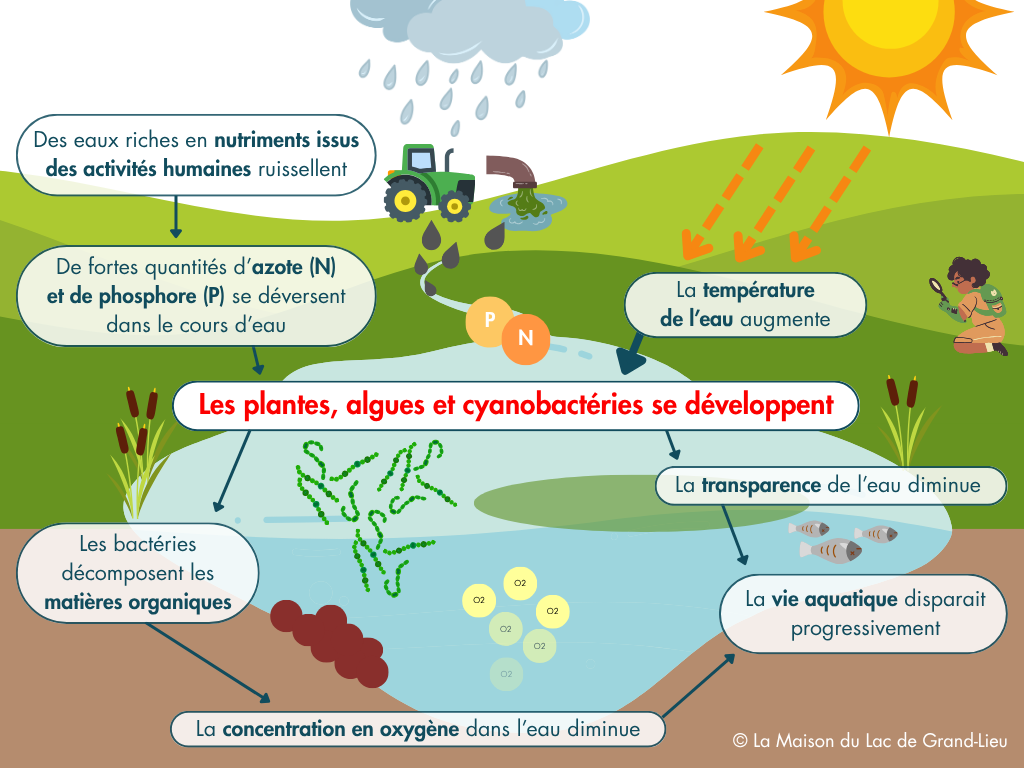

L’eutrophisation (du grec eu, « bien », et trophos, « nourri ») est le processus par lequel cet équilibre est rompu. Le milieu aquatique reçoit un apport excessif en nutriments. C’est comme si l’on déversait des sacs entiers d’engrais dans notre jardin aquatique ! Le résultat est une croissance explosive et anarchique de la vie végétale, principalement des algues et de certaines plantes aquatiques.

Des quantités anormalement élevées d’azote (N) et de phosphore (P) arrivent dans le cours d’eau, le lac ou la zone côtière.

Gavés de cette nourriture abondante, les algues et le phytoplancton se multiplient à une vitesse fulgurante. La surface de l’eau se couvre d’une couche verte et dense. C’est ce que l’on appelle un « bloom algal ». Dans les zones côtières, ce phénomène peut donner lieu aux tristement célèbres « marées vertes« . Sur les eaux de surface continentales (rivières et lacs), ce sont les cyanobactéries qui prolifèrent : on parle alors d’efflorescence.

Cet écran vert en surface empêche la lumière du soleil d’atteindre le fond de l’eau. Les plantes aquatiques qui y vivent, les herbiers, ne peuvent alors plus réaliser la photosynthèse et meurent. Essentielles à l’équilibre de l’écosystème, ces plantes produisent de l’oxygène et servent d’abri et de nourriture à de nombreuses espèces.

Les algues et les cyanobactéries en surface ont une durée de vie courte. Des milliards d’entre elles meurent et coulent vers le fond, rejoignant les débris des plantes aquatiques mortes.

C’est l’étape critique. Pour dégrader ces débris de plantes et le phytoplancton, les bactéries consomment d’énormes quantités d’oxygène dissous dans l’eau. La concentration en oxygène du milieu chute drastiquement, jusqu’à disparaître complètement dans les couches profondes. On parle alors d’hypoxie (faible teneur en oxygène) ou d’anoxie (absence d’oxygène).

Privés d’oxygène, les poissons, crustacés, mollusques et tous les organismes qui respirent dans l’eau meurent asphyxiés. Le milieu devient un désert biologique. Seules quelques espèces très résistantes survivent. Il arrive même que le processus s’auto-entretienne : en condition d’anoxie, les sédiments au fond de l’eau peuvent relâcher le phosphore qu’ils avaient piégé, alimentant de nouveaux blooms algaux et perpétuant le cycle mortifère.

Ces nutriments ne tombent pas du ciel… enfin si, parfois ! Principalement liées aux activités humaines, leurs sources sont « diffuses » (réparties sur un large territoire) et « ponctuelles » (localisées).

C’est la première cause mondiale d’eutrophisation. Avec, notamment, l’utilisation massive d’engrais azotés et phosphatés pour augmenter les rendements des cultures. Lorsqu’il pleut, une partie de ces engrais non absorbée par les plantes est « lessivée » par les eaux de ruissellement et transportée vers les rivières, puis les lacs et les mers. De même, les effluents d’élevage (lisiers, fumiers), très riches en azote, contaminent les sols et les nappes phréatiques s’ils sont épandus en excès.

Les eaux usées domestiques provenant de nos toilettes et cuisines sont chargées en azote et en phosphore. Si les stations d’épuration ont fait d’énormes progrès pour traiter ces rejets, toutes ne sont pas équipées pour éliminer efficacement le phosphore et l’azote. De plus, les systèmes d’assainissement non collectifs (fosses septiques) mal entretenus peuvent être une source de pollution significative. Certaines industries (agroalimentaires, chimiques…) peuvent également rejeter des effluents riches en nutriments.

Les oxydes d’azote émis par les transports et certaines industries peuvent retomber sur le sol et les plans d’eau avec la pluie. Des particules très fines de nitrate ou de sulfate d’ammonium, créées par réaction dans l’atmosphère avec l’ammoniac, émis par l’agriculture intensive, peuvent être transportées sur des centaines de kilomètres de leur lieu d’émission. C’est ainsi que des lacs reculés de haute montagne peuvent souffrir de l’eutrophisation !

Les conséquences de l’eutrophisation sont multiples et dévastatrices.

La perte de biodiversité, avec la disparition de la faune par asphyxie et la destruction des habitats naturels, est la conséquence la plus grave de l’eutrophisation. Ainsi, la diversité des poissons diminue, au profit de quelques espèces peu exigeantes comme la carpe ou le poisson-chat.

L’eau devient trouble, malodorante et surtout impropre à la consommation humaine. Des traitements coûteux et complexes sont nécessaires pour la rendre potable.

Parmi les algues qui prolifèrent, on trouve de nombreuses cyanobactéries. Certaines espèces peuvent produire des toxines (cyanotoxines) dangereuses pour la santé humaine et animale.

Le contact avec une eau contaminée ou son ingestion peut provoquer des irritations cutanées, des troubles gastro-intestinaux, voire des atteintes neurologiques ou hépatiques graves.

Cela conduit régulièrement à des interdictions de baignade, de pêche et d’activités nautiques.

La dégradation de la qualité de l’eau affecte directement le tourisme, avec la fermeture des plages, des plans d’eau et la dégradation des paysages ; ainsi que des activités professionnelles ou de loisir, telle que la pêche. La conchyliculture (l’élevage de coquillages) peut être paralysée en raison de la contamination des coquillages par les toxines.

Cette récurrence du phénomène à Grand-Lieu est liée à la combinaison de plusieurs facteurs.

L’eau du lac est devenue extrêmement trouble et verdâtre. Les herbiers de plantes aquatiques submergées ont presque entièrement disparu, faute de lumière. À leur place, on observe des eaux dépourvues de végétation aquatique ou des milieux envahis par la jussie, espèce exotique envahissante. Ces tapis végétaux denses étouffent encore plus les milieux naturels du lac de Grand-Lieu, notamment les prairies humides et les roselières.

Les conséquences pour la biodiversité sont dramatiques. La disparition des herbiers aquatiques entraine la raréfaction de certaines espèces de poissons, tel que le brochet. Elle impacte également les oiseaux qui se nourrissent de ces plantes ou les mollusques et insectes qui s’en servent d’habitat.

Une Grande Aigrette tente de pêcher au milieu des cyanobactéries, au lac de Grand-Lieu ©MDL

Face à cette situation, des actions sont menées par le Syndicat Grand Lieu Estuaire dans le cadre du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) ; et par la Société Nationale de Protection de la Nature, gestionnaire de la réserve naturelle nationale du lac de Grand-Lieu.

Des efforts sont faits pour réduire les apports de nutriments à la source, en travaillant avec les agriculteurs et les communes du bassin versant. Mais la restauration d’un écosystème aussi complexe et dégradé est un travail de longue haleine, qui prendra des décennies.

Lutter contre l’eutrophisation est un défi majeur qui exige une action à toutes les échelles. C’est, par exemple :

Lorsque « le mal est fait » et qu’un milieu est eutrophié, des actions de restauration peuvent être tentées. Mais elles sont souvent coûteuses, applicables au cas par cas et leurs effets restent temporaires si la source de pollution n’est pas maîtrisée.

L’eutrophisation est le résultat direct de nos modes de production et de consommation. Des lacs alpins aux estuaires côtiers, en passant par des milieux humides de plaine comme le lac de Grand-Lieu, le message est clair : nos écosystèmes aquatiques sont à bout de souffle.

Une prise de conscience et un engagement collectifs nous permettront, à long terme, de retrouver des eaux claires et vivantes. Pour cela, nous avons besoin d’une transformation profonde de notre modèle agricole, d’une meilleure gestion de nos rejets et d’une vigilance citoyenne accrue.

N’oublions pas que l’eau est une ressource précieuse et indispensable à la vie : on a toutes et tous intérêt à la préserver, non ? 😉

https://www.anses.fr/fr/content/les-cyanobacteries-en-questionsMNHN

https://www.sgle.fr/le-bassin-versant/

https://www.snpn.com/la-zone-centrale/

Sortie nature en famille, atelier enfant, découvrez le lac de Grand-Lieu autrement pendant les vacances d’hiver !

Une impression de calme règne sur le lac de Grand-Lieu en hiver, mais ne vous y fiez pas : entre les milliers de canards qui viennent y passer l’hiver et les impressionnants spectacles d’étourneaux, toute une vie s’agite !

Sortie nature en Loire-Atlantique | Découvrez le programme des animations autour du lac de Grand-Lieu en février !

LA MAISON DU LAC DE GRAND-LIEU, C’EST :

+ de 20.000 personnes touchées par les actions de médiation, dont 15.000 entrées payantes accompagnées d’un médiateur scientifique.

+ de 3000 auditeurs – scolaires et étudiants – accueillis en journées complètes autour de projets pédagogiques.